2025-05-23 25

النص الديني: صراع المركزيات التاريخية والمعاصرة

الشيخ معتصم السيد أحمد

الإسلام التقدمي أو التجديد

الديني، كمصطلحين، يكتسبان وجودهما عادة من خلال التأكيد على وجود

إسلام آخر يتمثل في الرجعية والماضوية. فالمفهوم الذي تحاول هذه

المصطلحات مقاومته هو الاعتقاد السائد بأن الإسلام لا يمكن أن يُفهم

إلا في إطار المعاني التي اكتسبها في الماضي، وأن العودة إلى تلك

المعاني هي السبيل الوحيد لفهم الدين. لكن هذه الرؤية تتجاهل الواقع

المتغير الذي يفرض تحديات جديدة لابد من استيعابها إسلامياً، ومن

هنا، يسعى هذا المصطلح إلى تأسيس رؤية جديدة تدعو إلى تجديد الفهم

الإسلامي بحيث يتفاعل مع تطورات الزمان والمكان.

ومع ذلك، إذا تأملنا بعمق في هذين

الاتجاهين، نجد أن الإشكالية الحقيقية تكمن في محاولة فهم الإسلام

من خلال مركزية زمنية معينة، سواء كانت هذه المركزية في الماضي،

التي تحاول العودة إلى النموذج الذي كان عليه سلف الأمة، أو في

الحاضر الذي يسعى لتكييف الإسلام مع المتغيرات الحديثة. في حين أن

الإسلام، في معانيه ومراداته، يجب أن يكون فوق قيود الزمن، وأن

الزمن والواقع هما اللذان يجب أن يخضعا له، وليس العكس. فالإسلام،

كنظام فكري وحضاري، ليس مجرد استجابة لظروف زمانية محددة، بل هو

دعوة كلية ومستمرة تمثل قيماً ومبادئ ثابتة تتجاوز حدود الزمان

والمكان.

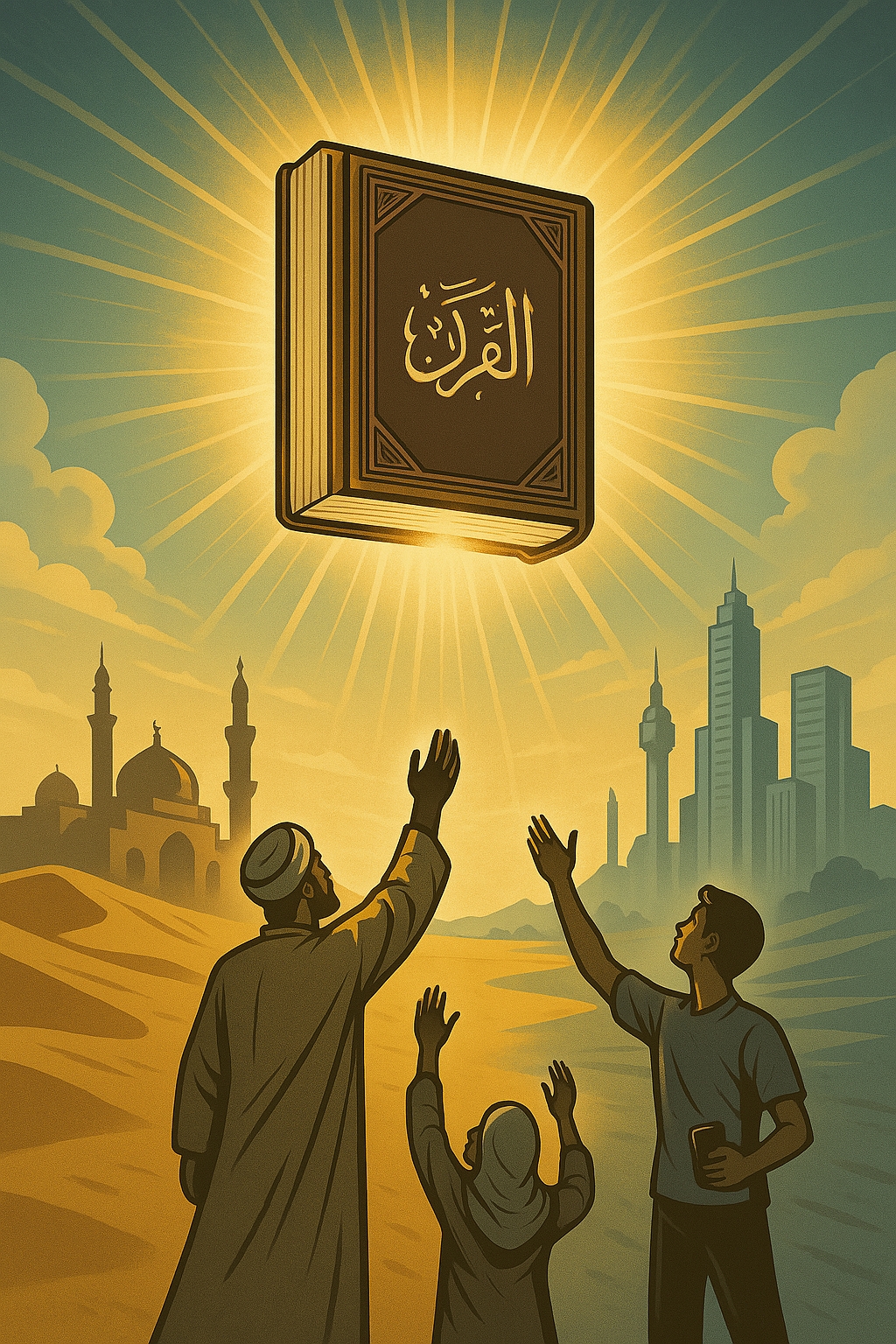

فالنزاع بين التجديديين

والتقليديين في فهم الإسلام لا يتعلق بالنصوص المقدسة نفسها، بل هو

نزاع يقع خارج دائرة هذه النصوص، فالقرآن في جوهره ليس مسؤولاً عن

هذا التباين في المواقف، لأنه نص محايد لا يرتبط بزمن أو مكان محدد.

فهو خطاب الله الذي يتوجه إلى الإنسان في كل زمان ومكان، ولا يمكن

أن تتغير معانيه أو تتبدل بتغير الظروف الزمانية والمكانية، ومن

الخطأ أن يُحيل فهم القرآن إلى مرجعية زمنية معينة، حيث يصبح الزمن

معياراً لفهم النصوص. فالقرآن، كما الشمس، يشرق بضيائه على الواقع

دون أن يكون الزمن هو المرجع لفهمه، فصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان

تعني أن يكون هو المرجع لفهم متغيرات الزمان والمكان وليس

العكس.

فالذين تمسكوا بمركزية التاريخ في

فهم الإسلام رسموا له رؤى محدودة، تجسدت في صور مثالية عن سلف

الأمة، فابتعدوا بذلك عن جوهر الإسلام عندما ابتعدوا عن الواقع

المعاصر الذي يعيشه الناس اليوم. فقد اقتصر فهمهم على نموذج تاريخي

قديم، غير قادر على الاستجابة للتحديات والضرورات الحديثة. أما

الذين تمسكوا بالحاضر وأخضعوا الإسلام لثقافة الواقع، فقد رفضوا

المعاني المطلقة التي يحملها الدين وتمردوا على ثوابت الإسلام وقيمه

الأساسية، متمسكين بقيم جديدة تفرضها متطلبات الحياة العصرية.

فبينما اقتربوا من الواقع وتكيفوا مع مستجداته، ابتعدوا عن الإسلام

ذاته، وفقدوا بذلك التوازن بين ثوابت الإسلام التي لا تتغير

وضروريات الواقع التي تتطور.

لتقديم فهم عميق يعزز من حضور

الإسلام ويدعمه في الواقع المعاصر، يجب التخلص من كل مركزية زمنية،

سواء كانت في الماضي أو الحاضر، والبحث في الإسلام من خلال دلالاته

القيمية ومعانيه الكلية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان. فصلاحية

الإسلام لكل زمان ومكان لا تتحقق إلا من خلال القيم نفسها التي جعلت

القرآن خطاباً صالحاً لجميع البشر وفي جميع الأزمان. هذا الفهم لا

يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الخطاب الإلهي يستهدف القيم الفطرية التي

فُطر عليها جميع البشر، ويرتكز على الضرورات العقلية التي تمثل

مشتركاً إنسانياً لا يتغير أو يتبدل، مهما اختلفت البيئات أو

العصور. كما يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصف مهمة

الأنبياء: «فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق

فطرته. ويذكروهم منسي نعمته. ويحتجوا عليهم بالتبليغ. ويثيروا لهم

دفائن العقول»، ولذا كان القرآن كتاب ذكر وتذكير للإنسان وليس مجرد

معلومات يمكن أن تتأثر بمعادلات الزمان والمكان.

وقد روي عن الإمام الكاظم (عليه

السلام) أنه قال: «إنَّ لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة،

فأما الظاهرة فالرُّسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما

الباطنة فالعقول». وهذا الوصف الدقيق لعلاقة الوحي والعقل في حقل

المعرفة الإسلامية يؤكد على كون الإسلام عابر للأزمان، فإذا كان

العقل واحد وجازم وغير قابل للتغير والتخصيص فان القرآن كذلك، وإذا

كان العقل هو الذي يحكم على المتغير ويضبط حركة الواقع فكذلك هو

القرآن، وبالتالي نرفض كل محاولة عقلية في المعرفة الإسلامية خارجة

عن إطار الوحي، كما نرفض كل محاولة ترتكز على الوحي مع اهمال العقل،

وهكذا يمكننا القول بأن هناك علاقة جدلية بين العقل والوحي، لا

يستقيم لأي واحد منهما معناً بدون الآخر، وحتى تكتمل هذه الصورة

لابد من النظر الى الوحي بوصفه حقيقة فوق الزمان والمكان؛ لأن

اللحظة التي يرتبط فيها الوحي بزمان أو مكان هي ذاتها اللحظة التي

يفترق فيها العقل عن الوحي.

ومن هنا، فإن وصف الإسلام بالتقدمي

أو الماضوي هو وصف لواقع التيارات الإسلامية، وليس وصفاً للإسلام

بما هو نصوص مقدسة، سواء كانت قرآناً أو روايات المعصومين (عليهم

السلام). ولذا لا يمكن التسليم بالمفهوم التقليدي الذي حصر الإسلام

في فهم السلف، كما لا يمكن القبول بالفهم الذي يتنكر للثوابت

الضرورية للإسلام. فلا شك أن السلفية تمثل عقبة أمام بناء الحضارة،

ويجب تجاوزها. ولا شك أيضاً أن التطرف الحداثوي يشكل عقبة أخرى، حيث

يروج الانهزاميون الذين انبهروا بالغرب إلى النظر إلى واقعهم

وكيانهم بعيون مستعارة، فرفضوا كل ما هو أصيل باعتباره السبب

المباشر لتخلفنا. جردوا الإسلام من روحه الناصعة ومبادئه الفطرية

السليمة، بل وصل بهم الأمر إلى مطالبة المسلمين بتبني فكرة مناهضة

للإسلام تماماً باسم الإسلام ذاته. وقالوا إن الإسلام لا يعدو أن

يكون انتماء قومي أو قبلي أو عائلي، وبالتالي يجب أن ينسجم مع كل

جديد تقتضيه الحضارة الحديثة. ففقدوا الإسلام أهم ما فيه، وهي الروح

المبدعة التي تتحكم في متغيرات الزمان والمكان.

وفي الختام، لا وجود لإسلام تقدمي

وآخر رجعي، وإنما هناك مسلم يطلق على نفسه تقدمي وآخر سلفي ماضوي.

أما الإسلام، فهو دعوة للحياة بكل ما تتطلبه هذه الحياة من

اشتراطات، إلا أنها حياة قائمة على هدى الوحي وبصائر التوحيد.

ولتحقيق ذلك، نشير إلى مبدئين:

أولاً: مبدأ الأصالة

ويعني تجريد الإسلام من كل

المفاهيم المستمدة من الثقافات المنحرفة، حتى يعود الدين كما هبط من

الله سبحانه وتعالى، قيماً ومبادئ رائعة تحمل الإنسان على كتف

الحياة. ولا يمكن ذلك دون العودة إلى ذات النصوص الشرعية ومحاولة

التسليم والتفاعل معها دون تحميل نفسياتنا المنهزمة عليها.

ثانياً: مبدأ الواقعية

والانفتاح

ويعني التفاعل الموضوعي والفاعل مع

ضرورات الحياة، ويتم ذلك بتجريد الحضارة الحديثة من كل ما شابها من

سلبيات الإنسان الأوروبي ونظراته الضيقة المحدودة، وذلك بدراستها في

ضوء العقل وهدى القرآن، دون تقليد منا أو انغلاق عنها. ومن ثم

الاعتماد على أصالتنا في بناء حضارة إسلامية قوية وسليمة تضمن تكامل

الإنسان الروحي والمادي.

الأكثر قراءة

31660

19266

14745

11434